シロギス釣りは、初心者からベテランまで楽しめる釣りなので、多くの方が食べる方法を考えると思います。

シロギスと言えば天ぷらが代表的な料理ですが、それだけでは、食べるにもあきが来てしまいますよね。

そこで今回は、昆布締めから骨せんべいまで幅広く紹介していきます。

また、シロギス釣りで外道と呼ばれてしまうメゴチ!実は捌き方はキスより簡単で濃厚な味わいに、メゴチを本命に狙うベテランも多くいます。

メゴチの簡単な捌き方やおすすめレシピも紹介していきますので、是非メゴチを外道と捨てずに食べてみて下さいね

まずは、王道シロギス【レシピ】から紹介します。

シロギス【レシピ】

シロギスの天ぷら

材料

下準備

- シロギスはウロコを落とし、頭を切り落とします。背中から包丁を入れて開き、腹骨を取り除きます。

- 水気をしっかりとふき取り、薄力粉(分量外)を薄くまぶしておきます。

衣の作り方

- ボウルに薄力粉を入れ、卵と水を一気に加えてざっくりと混ぜます。

- ポイント:混ぜすぎないことがサクサクの衣のコツです。多少ダマが残っていても大丈夫です。

揚げ方

- フライパンに油を入れ、180℃に熱します。

- シロギスに衣をつけて、油に入れます。

- 途中で返しながら2分ほど揚げ、キツネ色になったら取り出します。

- キッチンペーパーなどで油をしっかり切ります。

食べ方

シロギスの骨せんべい

材料

下準備

- シロギスを三枚におろした後の中骨を使います。

- 中骨の血がついている部分をブラシなどでしっかり洗い落とします。

- キッチンペーパーなどで水気をしっかりふき取ります。

水分を飛ばす方法

電子レンジ使用の場合

- クッキングペーパーの上に水分をふき取った中骨を並べます。

- 電子レンジ(1000W)で5分を2回程度かけて、水分を飛ばします。

- 機種によって時間は調整してください。

天日干しの場合

- 塩水(塩15gを水500mlに溶かしたもの)に中骨をくぐらせます。

- 風通しの良いところで2〜3時間干します。

揚げ方

- 油を180℃に熱します。

- 中骨を入れて、泡が出なくなるまで揚げます(約7〜10分)。

- 大きめのキスの骨は、一度取り出して冷まし、再度170℃の油で3〜4分揚げる「二度揚げ」がおすすめです。

食べ方

コツ・ポイント

シロギスの天ぷらと骨せんべいは、魚を余すことなく楽しめる料理です。天ぷらはサクッとふわっとした食感が特徴で、骨せんべいはカリカリとした香ばしさが魅力です。ぜひご家庭でお試しください。

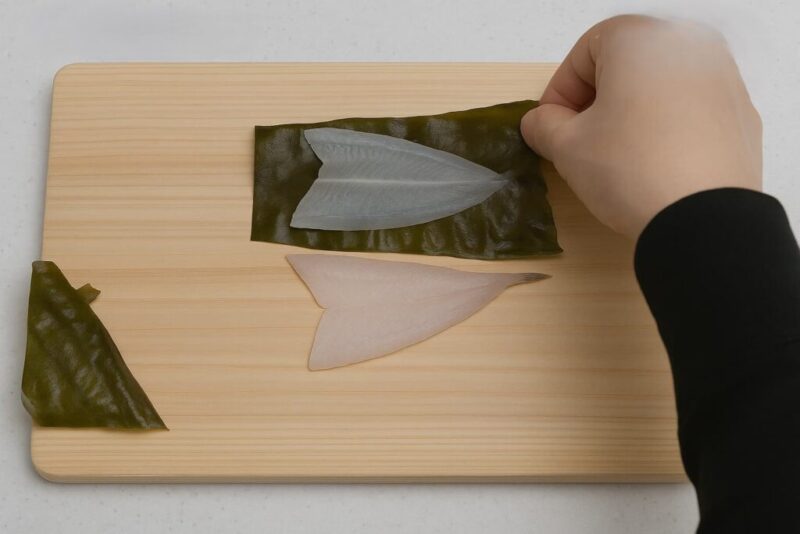

シロギス昆布締め

シロギスの昆布締めは、素材の旨味を最大限に引き出す日本の伝統的な調理法のひとつ。昆布の優しい風味が染み込み、シロギス本来の甘みが際立つこの逸品は、シンプルながらも奥深い味わいを楽しめます。一晩寝かせることでさらに旨味が増し、口の中で広がる豊かな風味はまさに至福のひととき。お酒のお供にもぴったりの一皿を、ぜひご家庭で味わってみてください。

材料(2人分)

作り方

- シロギスを三枚におろし、骨と血合い骨を取り除く。

- 立て塩にくぐらせてから、昆布で挟み、ラップで包む。

- 冷蔵庫で1~2時間寝かせる。

- 取り出したら酢にくぐらせ、皮を引いて細長く切る。

- わさび醤油を添えて召し上がれ。

一晩寝かせるとさらに旨味が増して美味しくなりますよ!ぜひ試してみてください。どんな食べ方が好きですか?

昆布締めに使う昆布で味が変わるのよね。

シロギスの昆布締めに最適な昆布3選

シロギスの昆布締めは、シロギスの淡白な味わいに昆布の風味と旨味をプラスする素晴らしい調理法です。昆布の種類によって風味や旨味が異なりますので、最適な昆布を選ぶことが美味しい昆布締めの秘訣です。

1. 北海道産真昆布(まこんぶ)

価格: 約3,980円~4,980円(1kg業務用)

特徴:

おすすめ商品:

\1㎏入りのお得商品は、これがおすすめの昆布/

\とりあえず、昆布締めを!そんな方におすすめ/

おすすめ理由:

北海道道南白口浜産の高品質な真昆布で、身が厚く上品な甘みがあります。幅広で平らな形状なので、シロギスをしっかりと挟んで昆布締めを作るのに最適です。業務用なのでたっぷり使えて経済的です。昆布締めに最も適した種類とされており、プロも使用する高品質な昆布です。

2. 羅臼昆布(らうすこんぶ)

価格: 約2,000円~4,000円(切り落とし300g程度)

特徴:

おすすめ商品:北海道 知床 羅臼だし用昆布 90g 羅臼昆布 昆布水 昆布だし 無添加 切り落とし

おすすめ理由:

希少な天然羅臼昆布の切り落としで、プロも選ぶ高品質な昆布です。濃厚な旨味が特徴で、シロギスのような淡白な白身魚にしっかりと昆布の風味を付けたい場合に最適です。切り落としなので使いやすく、出汁を取った後も佃煮などに活用できます。旨味が強いので少量でも効果的です。

3. 北海道産日高昆布(ひだかこんぶ)

価格: 約800円~1,000円(100g)

特徴:

おすすめ商品:

おすすめ理由:

比較的手頃な価格で購入できる日高昆布は、使いやすさが特徴です。初めて昆布締めに挑戦する方にもおすすめです。ただし、一部の専門家からは「日高昆布は昆布締めに使うと昆布臭くなることがある」という意見もあります。シロギスという繊細な白身魚には、昆布の風味が強すぎない程度に調整するとよいでしょう。短時間での昆布締めには適しています。

昆布締めに関するワンポイントアドバイス

シロギスは天ぷらだけでなく、昆布締めにすることで風味がプラスされ、深い味わいを楽しむことができます。ぜひお気に入りの昆布を見つけて、美味しい昆布締めを作ってみてください。

昆布締めに適した昆布としては、北海道産の真昆布が特におすすめです。真昆布は上品な甘みと旨味があり、魚の味を引き立ててくれます。

メゴチの簡単な捌き方

メゴチは美味しい魚であり、特に天ぷらや唐揚げにすると絶品です。ヌルヌルしていて捌きにくそうに見えますが、実はコツさえつかめば非常に簡単に捌くことができます。ここでは「松葉おろし」という手法を使った、メゴチの簡単な捌き方をご紹介します。

1. 背ビレを削いで頭を落とす

- 背ビレを尾びれ側から頭に向かって削いでいきます。包丁を小刻みに上下に動かしながら、左方向に背ビレを削ぎ落とすようにします。

- ポイント: 皮ごと削いでおかないと、後で皮を剥くときに綺麗に剥けなくなるため、注意しましょう。

- 頭の付け根まで削いだら、包丁を立てて骨を切ります。このとき腹側の皮を切らないよう、包丁を引かずに垂直に包丁の背を軽く叩いて骨を切るようにします。

2. 頭を持って皮を剥ぐ

- メゴチを裏返し、魚の頭が右になるように置きます。

- 身を押さえながら、頭を持ってお腹側に引っ張ります。

- すると、表も裏も同時にズルッと皮が剥けていきます。尾びれまでシュッと音を立てて綺麗に剥けるのが特徴です。

- 背中側を上にして、中骨の左側に包丁を入れます。

- 包丁を中骨に沿って滑らせ、背中側から中骨と身を切り離していきます。

- 次に魚をひっくり返し、お腹側を上にして同様に中骨と身を切り離します。

- 尾びれの所まで来たら中骨を切り落とします。尾びれが気になる場合は取り除いてもOKです。

唐揚げの調理手順

メゴチの下処理(代表的な下処理方法)は上記の「松葉おろし」の方法と同じです。

- 下処理が終わったがっちょに塩こしょうをまぶし、しばらく置いて味をなじませます

- 全体に片栗粉(または唐揚げ粉)をまぶします

- 鍋に底から2cm程度のサラダ油を入れて180℃に熱します

- 1分半〜2〜3分ほど、カラッとするまで揚げます

- 油をきって盛り付けます

食べ方

ポイント

このように調理すると、外はカリカリ、中はふっくらとした美味しいがっちょの唐揚げが楽しめます。大阪泉州地方の郷土料理として、ぜひお試しください。

魚をさばく最適な包丁とは?

結論から話すと出刃庖丁が最適です。

出刃包丁は、魚をさばくのに最も一般的に使用される包丁です。刃渡りは通常16cmから18cmが家庭用として適しています。出刃庖丁は、しっかりとした刃と重さが生かされ、効率よくさばくことができます。

魚の骨を効果的に断つためには、刃が厚めでしっかりした構造の包丁を選ぶと良いでしょう。最初から一定の弾力を持つ包丁を使用することで、切断時の安定感が増し、作業効率も向上します。

特に、出刃包丁は、で鋼製のものは切れ味が良く、手入れをきちんとすれば長期間使用できます。家庭用に良く使われるステンレス包丁もサビに強く便利ですが、釣り魚料理をする方は余裕のある時に是非とも職人も使う鋼包丁を使ってみて下さい。

\おすすめ堺孝行 出刃包丁 /

堺孝行の出刃包丁は、その伝統的な技術に基づいており、鋼材の品質が高く、非常に鋭い切れ味を持ちます。

プロの料理人が使う包丁では、90%以上ものシェアを誇るとも言われる堺打刃物の最高級品です。

特に日本の魚をなるべく鮮度を保ったまま捌けるように設計されています。

ブレード素材 ステンレス鋼

\おすすめ貝印 KAIの出刃包丁/

貝印 KAIの「出刃包丁 関孫六 銀寿 本鋼 150mm」は、プロの料理人からも支持されている一品です。この包丁は高品質の本鋼を使用しており、切れ味は抜群です。特に魚の身をスムーズに切ることができ、耐久性にも優れています。さらに、食洗機には対応していないため、手入れを丁寧に行う必要があります。

まとめ

シロギス釣りは、手軽で楽しもので、外道と言われるメゴチですが実際に食べるとメゴチの方が実は、美味しいんです。

是非ともメゴチは簡単にさばけるので味わってくださいね♪

そのた釣り魚料理もたくさん紹介します。カテゴリー【釣り魚料理】をご覧ください♪