釣りの楽しみは「釣る」だけではありません。「食べる」ことこそが、釣り人に与えられた特権です。特に秋の風物詩とも言えるハゼは、身近なターゲットながら、その味わいは高級魚に引けを取りません。

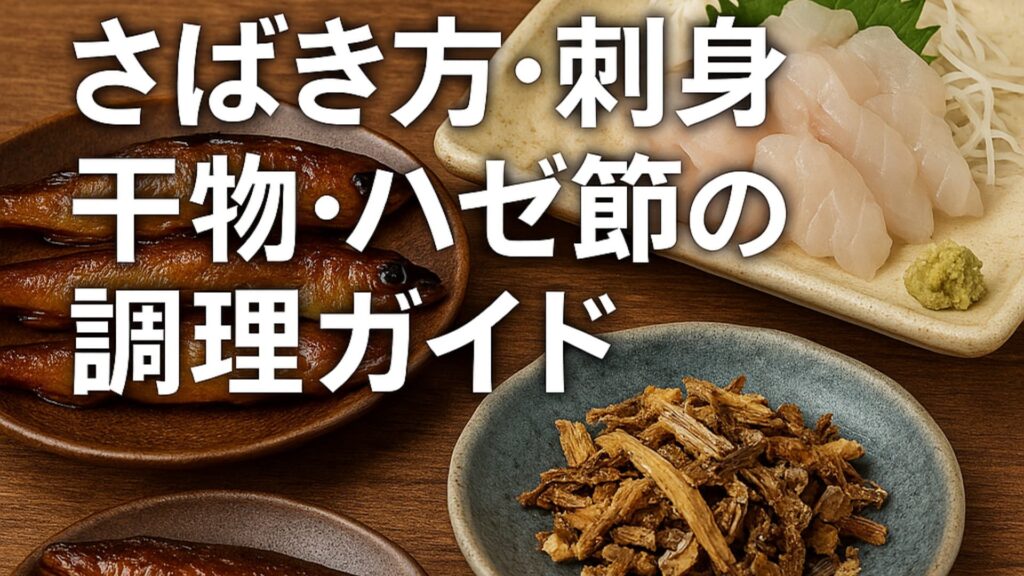

この記事では、ハゼの基本的なさばき方から、刺身、干物、甘露煮、さらには知る人ぞ知る「ハゼ節」まで、自宅で楽しめる調理法を詳しく解説します。

ハゼの魅力と釣り人が調理するメリット

ハゼは全国各地の河口や汽水域で簡単に釣れる魚です。初心者でも手軽に楽しめるため、ファミリーフィッシングの定番ターゲットでもあります。

その一方で、釣りたてのハゼの美味しさは格別。市場ではあまり流通しないため、自分で釣って調理することでしか味わえない「特別な魚」とも言えますね♪

ハゼ釣りをもっと効率的に釣りたい方は、別記事で詳しく解説します。

興味のある方是非ともご覧ください♪

釣った後の締め方と持ち帰りのコツ

活かして持ち帰りたくなると思いますが実は、ハゼは現地で締め血抜きするのが最も美味しく食べれるんです♪

ハゼのさばき方

ハゼの下処理は簡単ですが、いくつかのコツを押さえることで、より美味しく調理できます。

- ヌメリを取る

まずは、表面のヌメリを取ります。粗塩をまぶして優しく揉み、流水でしっかり洗い流しましょう。釣った直後は特にヌメリが強いため、丁寧に行うのがポイントです。 - ウロコを取る

ハゼのウロコは非常に細かく柔らかいため、包丁の背を使って優しくこすれば簡単に取れます。 - 内臓を除去する

エラの後ろから包丁を入れて頭を落とし、腹を割って内臓を取り除きます。血合いが残っていると臭みの原因になるので、流水でよく洗い流しましょう。

ハゼの刺身の場合は皮引をします。

写真のようにまな板に皮がつくので包丁を動かせが簡単に皮を引けます。

鮮度の高いハゼは、刺身にしても美味しく食べられます。特に20cm前後の大きめの個体は身がしっかりしており、刺身に最適です。

三枚おろしにして皮を引いたら、そぎ切りにして盛り付けましょう。わさび醤油はもちろん、ポン酢や梅肉などとも相性抜群です。

ハゼのお刺身にプラス昆布締め

お刺身用に作ったハゼを昆布で挟みラップをして冷蔵庫で1時間程度で完成。

手軽で旨味アップするので是非試してみてください。

ハゼの干物

釣れすぎたときや保存食におすすめなのが、ハゼの干物です。塩水に30分ほど漬けてから、風通しのよい場所で一晩干すだけで、旨味がぎゅっと詰まった一夜干しになります。

焼くと香ばしく、骨までポリポリ食べられるのが魅力。冷凍保存も可能なので、常備菜としても便利です。

ハゼみりん干し

家庭で作る、風味豊かな「みりん干し」は、日本の伝統を感じられる一品です。新鮮な魚を使い、みりんと醤油の甘辛い漬け汁にじっくり浸して干すことで、旨味が凝縮され、どこか懐かしい味わいが広がります。おつまみとしても、ご飯のお供としても楽しめるこの手作りレシピは、自然の恵みと手間をかけた美味しさを存分に味わえる贅沢な逸品。ぜひ自分だけの特別なみりん干しを作ってみてください!

みりん干しは、魚の旨味を引き立てる日本の伝統的な調理法ですね。以下はみりん干しを作るための基本的なレシピです。

ハゼみりん干し【材料】

ハゼみりん干し【手順】

- 魚の下処理:

- 魚の頭を落とし、内臓を取り除きます。

- 血合いやうろこをしっかり洗い流し、水気をキッチンペーパーでよく拭き取ります。

- 漬け汁の準備:

- ボウルにみりん、醤油、酒、砂糖を混ぜ合わせます。

- お好みで生姜やニンニクを加えて風味を調えます。

- 漬ける:

- 魚を漬け汁に浸し、冷蔵庫で一晩 (最低でも3〜4時間) 漬け込みます。

- 時々魚をひっくり返して、全体に均等に味がしみ込むようにします。

- 干す:

- 魚を漬け汁から取り出し、キッチンペーパーで軽く汁を拭き取ります。

- 網などに並べて、風通しの良い日陰で数時間~1日程度干します。

- (雨や虫の心配がある場合は、屋内で換気の良い場所を利用してください。)

- 焼く:

- 干した魚を炭火やグリル、または魚焼き器で中火で焼きます。

- 焼き加減はお好みで、外は香ばしく中はふっくらと仕上げましょう。

これで出来上がりです! 自家製のみりん干しは、風味が格別で保存も効きます。特別なおかずやおつまみとしてぴったりですね。作ってみたらぜひ感想をコメント欄から教えてください♪

ハゼの甘露煮

ハゼをじっくり煮込んで骨まで柔らかくした甘露煮は、ご飯のお供やお弁当にもぴったり。小さめのハゼが大量に釣れたときには、ぜひまとめて作っておきたい料理です。

ハゼの甘露煮は、甘じょっぱい味わいが魅力の日本の伝統料理ですね。以下は、写真のようなハゼの甘露煮を作るためのレシピです♪

ハゼの甘露煮【材料】

ハゼの甘露煮【手順】

- 下ごしらえ:

- 煮る準備:

- 煮る:

- 仕上げ:

甘辛いタレがしっかりと染み込んだハゼの甘露煮は、ご飯のお供やお弁当にぴったりです。ぜひお楽しみください!

ハゼ節が主役!江戸前の味を現代に再現する釣り人レシピ(自家製出汁素材)

江戸の町に香るだしの風味──その一端を担っていたのが「ハゼ節」でした。東京湾(旧江戸湾)で豊富に獲れたハゼは、庶民の食卓を支える貴重なだし素材として、焼いて干され、香ばしい旨味を凝縮した「焼き干し」として親しまれていました。

現代ではほとんど流通していないこのハゼ節、実は釣り人だけが手にできる“幻のだし”とも言える存在です。秋のハゼ釣りで手に入れた新鮮なハゼを使って、自分だけの江戸前の味を再現してみませんか?

意外と知られていませんが、ハゼは「節」にすることで、極上の出汁素材になります。

作り方は簡単。ウロコと内臓を取ったハゼをオーブンで焼くのが家庭では1番オススメ方です。

※魚焼きグリルでもフライパンでも良いのですが焦げやすいので弱火で時間をかけてなら作れます。

- 170°で40分焼きます。もし大きいハゼがいまいち乾燥してなければ、追加で180°で15分焼いてカチカチに焼き上げます。

- 干しカゴに並べて1日干して完成です。

香ばしく旨味たっぷりのハゼ節が完成します。削って味噌汁に入れたり、炊き込みご飯のだしとして使えば、驚くほど豊かな風味が加わります。

市販されていない自家製の味は、釣り人だからこそ味わえる贅沢そのものです。

ハゼ節を使った出汁の取り方

材料

作り方

- 昆布と焼きハゼを水に浸して一晩おきます。

- 鍋を火にかけ、沸騰直前に昆布を先に出し、焼きハゼは入れたまま弱火にしてクツクツと10分ほど煮込みます。 ※この時、魚の形を崩さないように注意してください。お魚は最後にお雑煮の上に盛り付けることもあります。

- 先に焼きハゼを崩さないように丁寧に取り上げ、最後にザルにキッチンペーパーなどを敷き、出汁を濾したら出来上がりです。

ハゼ節で作った出汁は、様々な料理に使えるのでいくつか、おすすめレシピを紹介します。

ハゼ節の出汁で作る絶品レシピ♪

ハゼのかき揚げ茶漬けレシピ

忙しい日々の中で、ほっと一息つける贅沢なひとときを味わいたい。

そんな時にぴったりなのが、ハゼのかき揚げ茶漬けです。繊細なハゼ節の香りが立ち上る熱々の出汁と、サクサクのかき揚げが織りなす至福のハーモニーが、疲れた心と体を優しく包み込みます。

素材の魅力を存分に引き出した一品で、日本の伝統的な味わいを自宅で堪能してみませんか?

以下は、ハゼのかき揚げ茶漬けのレシピです。ハゼ節で作る出汁も含まれていますので、ご参考ください。

ハゼのかき揚げ茶漬け【材料】

ハゼ節の出汁:

ハゼのかき揚げ茶漬け【作り方】

釣り人ならでは!

ハゼの旨味と香りがたっぷり詰まった贅沢なお茶漬けを楽しんでください♪

ハゼの天麩羅

サクッと軽やかで香ばしい、旬のハゼを存分に楽しめる「ハゼの天麩羅」

日本の四季を感じながらいただくこの一品は、素材そのものの味わいを引き立てるシンプルな調理法が魅力です。

外はサクサク、中はふんわりとした食感が食欲をそそり、つけダレや塩で味わうと一層の美味しさを堪能できます。手軽に作れるレシピで、特別な日にも普段のおかずにもぴったり。ご家庭でぜひ試してみてくださいね♪

ハゼの天麩羅は絶品ですね!以下はハゼの天麩羅を作るためのレシピです.

ハゼの天麩羅[材料]

ハゼの天麩羅[手順]

- ハゼの準備:

- 衣を作る:

- 揚げる準備:

- 揚げる:

- 仕上げと盛り付け:

出来上がり!サクサクのハゼの天麩羅をぜひお楽しみください。

ハゼの調理法|唐揚げや南蛮漬けもおすすめ

簡単&人気の唐揚げレシピ

- 小型のハゼを丸ごと下処理(鱗・内臓)

- 塩こしょう+片栗粉をまぶして、180℃の油で3分揚げる

- 頭から尾までサクサク!

小ぶりなハゼで作る南蛮漬け

・酢、醤油、みりんに千切り野菜を加えた漬け汁に、揚げたハゼを浸すだけ。

・冷蔵で2〜3日保存可能。翌日が美味しい!

ハゼの開き干しと丸干しの違い

・開き干し:中型以上で脂のりが良い個体向け。内臓を取り除き、背開きで開いて干します。

・丸干し:小型のハゼをそのまま内臓ごと塩漬けし、串に刺して干すスタイル。苦味がアクセントに。

ハゼの干し方と時間のコツ

・塩水(3%程度)に30分漬けた後、風通しの良い場所で半日〜1日干します。

・冷蔵庫の網棚を使う「室内干し」でもOK。ラップをせず冷風で水分を飛ばします。

ハゼの干物に合うおすすめの焼き方

・表面は中火でカリッと、裏面は弱火でじっくり火を通すと、ふっくら香ばしく仕上がります。

・七輪や魚焼きグリルを使うと一層美味しく!

ハゼ節の歴史的由来

ハゼ節(焼きハゼ)は、日本の伝統的な出汁材料のひとつで、特に宮城県仙台市を中心とした地域で珍重されている食材です。独特の香ばしさと深い旨味を持ち、仙台の食文化を象徴する貴重な存在となっています。

ハゼ節の起源は江戸時代末期にさかのぼります。松島湾周辺では晩秋になると大量のハゼが漁獲され、これを焼き干しにして仙台城下へと流通させていました。当時の松島湾周辺には焼きハゼを専門に製造する小屋が数多く存在し、地域の重要な産業となっていました。

その昔、松島湾周辺で晩秋にたくさんとれるハゼが焼き干しにされて旧仙台城下へと流通したことが、現在の仙台雑煮文化の礎となりました。地元では囲炉裏の煙で燻製干しにする独特の製法が発展し、これが今日のハゼ節の原型となっています。

ハゼ節の魅力

1. 独特の風味と香り

ハゼ節の最大の魅力は、その独特の香ばしさと奥深い旨味にあります。

一度焼いて、さらに長時間燻してあるので独特な香ばしい風味が特徴的です。

さらっとしたシンプルな味ながら、魚から出た出汁と焼いた香ばしさ、燻した深みが相まって、複雑に合わさった味わいは、他の出汁素材では得られない独自の風情を持っています。

2. 文化的価値

ハゼ節は単なる食材以上の文化的価値を持っています。特に「仙台雑煮」(ハゼ雑煮とも呼ばれる)では、椀からはみ出すほどの大きな焼きハゼを乗せることが特徴で、その豪華さと美しさは食文化としての芸術性も兼ね備えています。

3. 縁起物としての意味

ハゼは縁起物としても珍重される理由が二つあります:

ハゼ節の作り方

伝統的なハゼ節の製法は以下のような手順で行われます:

- 下処理: ハゼのウロコを落とし、内臓を取り除き、薄く塩をふります。

- 焼き工程: 炭火の遠火でじっくりと焼き上げます。石巻市の万石浦では、約60匹のハゼを一度に焼き、1時間ほどかけて表面をアメ色に仕上げます。

- 乾燥・燻製: 焼いたハゼを10匹ずつわらで結び、煙で燻しながら乾燥させます。宮城の伝統的な製法では、囲炉裏の煙を利用した燻製干しが特徴的です。

- 保存: 十分に乾燥させたハゼ節は、長期保存が可能になります。

ハゼ節の仙台雑煮での活用

仙台雑煮では、ハゼ節は単なる出汁材料としてだけでなく、重要なビジュアル要素としても活用されます。

ハゼ節で取った出汁に「引き菜」(大根・人参・ゴボウなどを千切りにして一晩凍らせたもの)や凍み豆腐を入れ、醤油と酒で味付けし、焼いた餅、セリ、イクラと共に焼きハゼを豪華に盛り付けます。

この豪華な仙台雑煮は、見た目の華やかさと風味の深さから、お正月の特別な一品として親しまれてきました。

ハゼ節の仙台雑煮【現代の状況と課題】

かつてハゼが豊漁だった松島湾では、近年はハゼの不漁が続いており、焼きハゼは年々高価になってきています。そのため、仙台の方々でもこの伝統的なお雑煮を食べる機会が少なくなってしまっているという現状があります。

しかし、その豊かな風味と文化的価値から、ハゼ節は日本の貴重な食文化として保存し、次世代に伝えていくべき大切な存在です。

ハゼ節は単なる出汁材料を超えて、長い歴史、地域の風土、そして日本人の美意識や縁起を担ぐ心が結晶化した食文化の象徴といえるでしょう。その独特の香りと味わいは、日本の伝統的な食の豊かさを今に伝える貴重な存在です。

釣り人向け関連記事

アマダイの調理ガイド|干物・塩焼き・炙り刺身も紹介 カサゴの調理法|刺身・唐揚げ・煮付けまで徹底紹介 マハタ料理レシピ|鍋・煮付け・刺身で極上の味を 釣り魚料理カテゴリ|旬の魚を美味しく食べる

まとめ|釣ったハゼはすべてがごちそうになる

小さくて扱いが難しいと思われがちなハゼも、調理法を知っていれば「刺身」「干物」「唐揚げ」と幅広く楽しめます。そして、ハゼ節というマニアックな世界に足を踏み入れれば、さらに深い釣魚の魅力を味わえるはずです。

ハゼは調理の幅が広く、釣果を最大限に活かせる万能魚です。

刺身で味わう鮮度の良さ 干物で旨味を凝縮 甘露煮で骨まで美味しく 節にして出汁素材に

どの調理法も、釣り人の技と工夫でさらに美味しく仕上がります。ぜひ釣ったハゼを、捌いて、食べて、自分だけの「ハゼグルメ」を楽しんでください。

ぜひ次回の釣行では、ハゼを持ち帰って自分だけの一皿を作ってみてください。

堤防釣りの基礎知識を読んでみたい方は別記事で詳しく解説しています。

興味のある方は、是非ともご覧ください♪